みなさんの中で、読書メモや読書ノートを書いたことがある方も多いと思います。

ですが、2冊目3冊目…と継続して読書しつつメモを書こうとしていくと、

何を書いたらいいのかわからなくなり、段々とメモを残すのが億劫になり、

最終的にはメモを書かなきゃいけないと思うと読書すら面倒になるという

本末転倒な経験をされた方も少なくないと思います。

何を隠そう、私もそうでした…!!

この記事では、経営戦略コンサルである私が幾度となく繰り返してきた、

「短時間で読み漁った業界本を即、顧客との関係構築ツールにする」経験から生んだ

忙しい中でもできる読書メモ・読書ノートの書き方を解説します。

以下のような方にぜひご一読いただき、今後の読書生活にお役立ていただけたら幸いです!

・読書メモ・読書ノートを書くことに挫折した経験のある方

・読んだ本の内容を、うまく仕事・生活に活かせていない方

戦略コンサルの読書メモ・読書ノートの書き方

先に結論からお伝えすると、以下のステップを踏みます。

【戦略コンサルの読書メモ・読書ノートの書き方】

①本を読みながら、記録しておきたい部分に目印をつける

②本を読み終わったら、目印を付けた部分を絞り込む

③絞り込んだ部分のみ、読書メモとして書き残す

ステップ全体を通してのポイントは、

「本を読む」と「読書メモを書く」を明確に分けることです。

具体的には、①②が「本を読む」ステップで、

③が「読書メモを書く」ステップです。

これを分けない、つまり本を読みながら読書メモを書こうとすると

以下のようなデメリットがあります。

以上のデメリットを回避するため、

私は「本を読む」と「読書メモを書く」を明確に分けることをお勧めします!

では各ステップについて、順を追ってご説明します。

【前提】何のために読書メモ・読書ノートを書くのか?

各ステップについて書くまえに、前提確認をさせてください。

どんなに効率的な読書メモ・読書ノートの書き方を身に着けたとしても、

何のために読書メモ・読書ノートを書くのか?を整理できていないと

書くモチベーションも上がりませんし、正直時間の無駄です。

そこで思い出していただきたいのは「目的意識」です。

目的意識こそ、高い生産性の源です!

読書メモ・読書ノートを書く目的として、以下の3つを意識してください。

ここはもう少し詳細にお伝えしたい部分もあるので、別記事にてまた書きます!

①本を読みながら、記録しておきたい部分に目印をつける

前提確認を終えたところで、書き方のステップについて順に解説します。

まずは「①本を読みながら、記録しておきたい部分に目印をつける」です。

目印をつけつつ、まずは

集中して、楽しんで、読み切るのが大事です!

目印をつける部分の例

例として、私が意識して目印をつけている箇所をお伝えします。

この時点では、あまり悩まずにどんどん目印をつけてよいです!

参考までに、私の場合は一冊あたり30か所ぐらいに目印をつけます。

目印のつけ方の例【紙の本の場合】

これまた私がやっている目印のつけ方を参考にご紹介します。

紙の本の場合は、私は付箋を使います。

粘着力が強いタイプであれば、再利用も可能です!

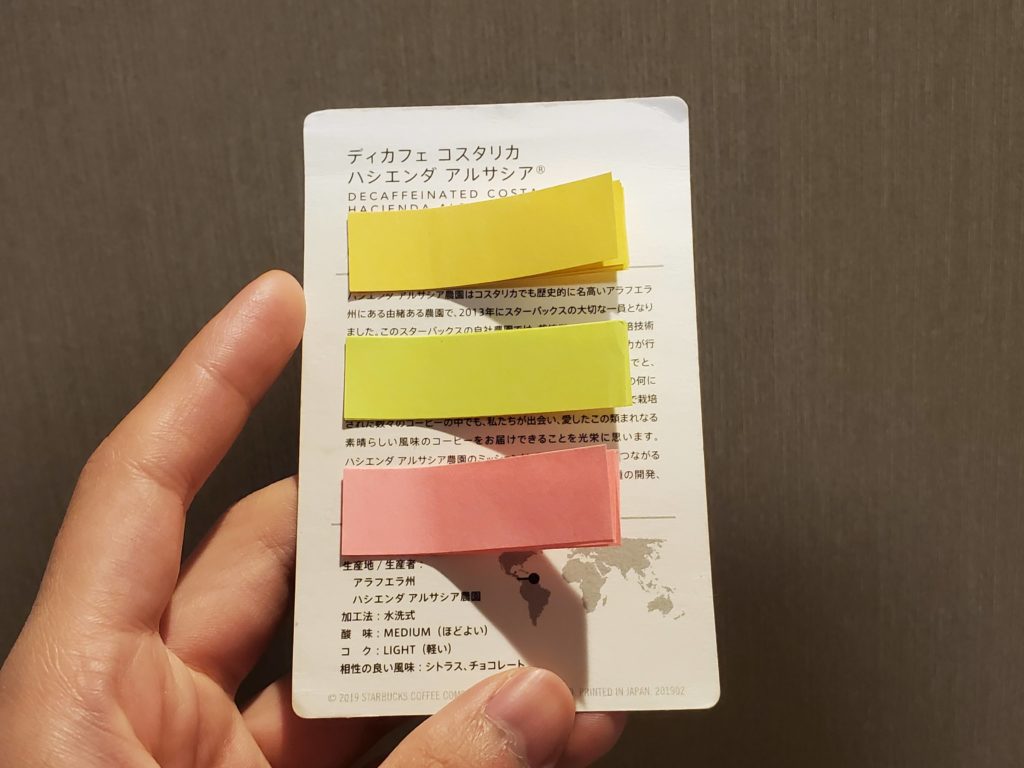

以下の写真のように、付箋を紙製のしおりに貼って用意しておくと非常に便利です。

ちなみに私が使っているこの紙製のしおりは、

スターバックスリザーブでもらえるコーヒー豆の銘柄紹介カードです。

その他、ポストカードなどでもお洒落だと思います!

目印のつけ方例【電子書籍の場合】

電子書籍の場合は、ハイライト機能を使います。

Amazon kindleであれば、デバイスがKindleでもFireでもPCでも、

記録しておきたいところをドラッグするだけで簡単に目印を付けられます。

目印の削除も簡単なので、こちらもあまり悩まずサクサクつけていきましょう!

②本を読み終わったら、目印を付けた部分を絞り込む

次に、「②本を読み終わったら、目印を付けた部分を絞り込む」です。

ステップ①で目印を付けた箇所を振り返りつつ、

本当に大事な10箇所ほどに絞り込んでいきましょう。

目印を付けた部分を絞り込むことの意味

実は、目印を絞り込むための「振り返る」というアクションに

非常に大きな意味があります。

人間は中期記憶のうち、20分後にはその約42%、

1日後には約65%、1週間後には約75%を忘れてしまうのです。

(参考:エビングハウスの忘却曲線)

ただし反復的に記憶しようとトライしたり、

記憶を体系立てて理解した場合には、もっと長期間記憶しておくことができます。

せっかく何時間もかけて読んだ本です。

サッと振り返ることで記憶への定着度が大きく変わるので、

ぜひ振り返ることにトライしてみて下さい!

目印を絞り込んだ後の状態

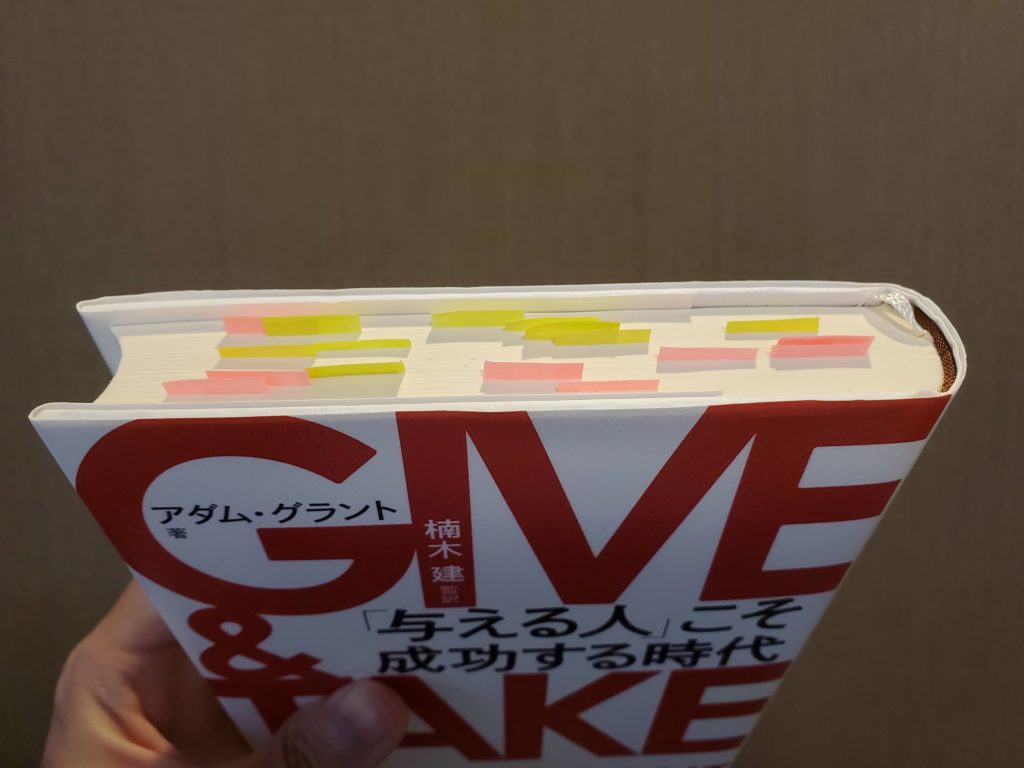

紙の本の場合、付箋を付けた場所を読み返しながら

重要度の低い箇所の付箋を取り外していき、最終的に以下のような状態になります。

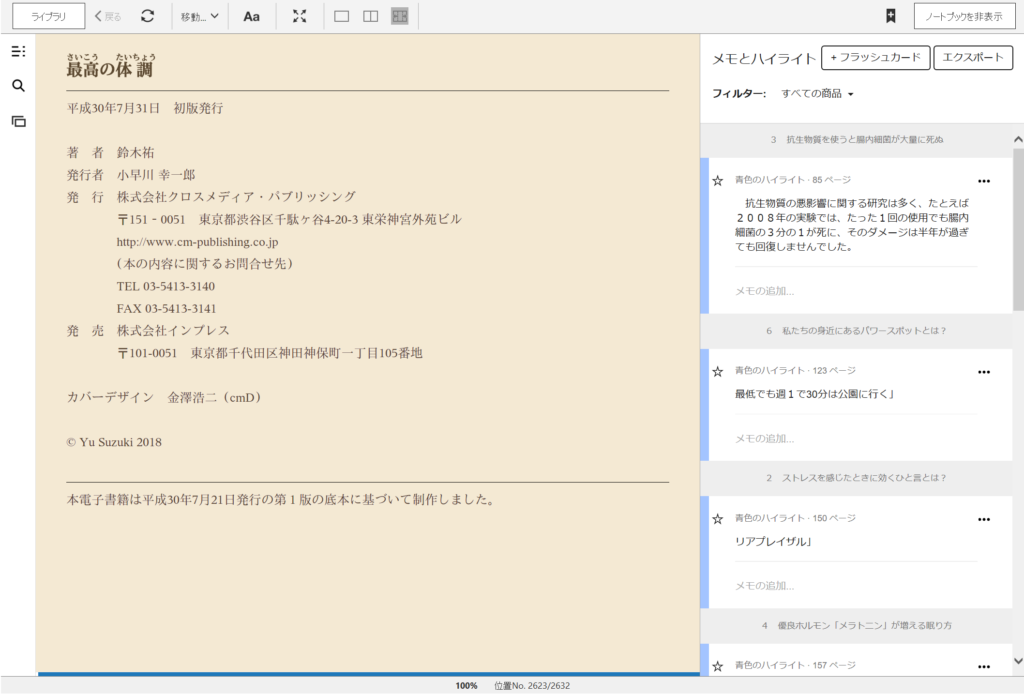

一方で電子書籍、特にkindleの場合はハイライトを後から一覧化する機能を使います。

ハイライトを削除することで絞り込んでいきましょう。

以下はデスクトップ版ですが、こんな形で見ることができます。

(出典:鈴木祐 著、『最高の体調』)

③絞り込んだ部分のみ、読書メモとして書き残す

最後に、「③絞り込んだ部分のみ、読書メモとして書き残す」です。

目印を付けた箇所の内容を、お好きなメモ媒体に書き写しましょう。

おすすめのメモ媒体

メモを何に書くかは、「お好きなもの」が第一優先でよいのですが、

【前提】で確認した「将来、本の内容を思い出す・適切に引用する」目的のためには

検索機能を持った媒体にメモを残しておくことがおすすめです。

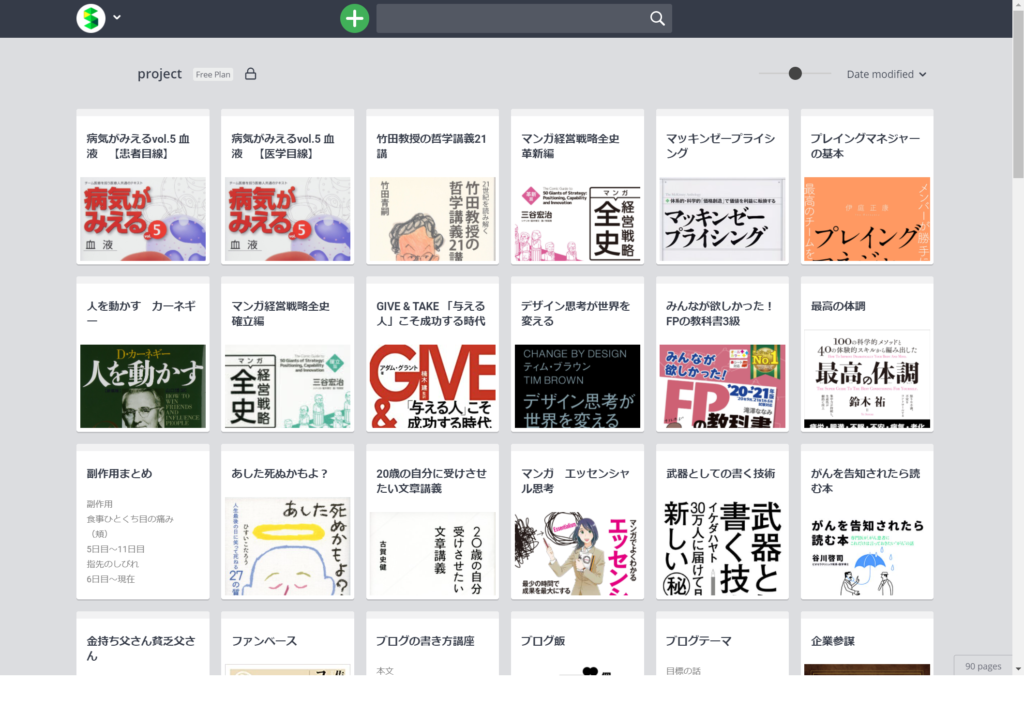

私の個人的なおすすめはScrapboxです。

おすすめポイントの①は、メモ一覧に本の表紙を表示できて見やすいです!

どんな本を読んできたかが一目でわかるので、達成感も感じられますね。

おすすめポイント②は、検索機能が非常に使いやすいです!

以下は「戦略」というキーワードでメモ検索をした例ですが、

本の表紙と一緒に記載部分の前後も表示されて、見つけたい部分を特定しやすいです。

Scrapboxでの読書メモ記載例

何度か登場している、鈴木祐 著、『最高の体調』の読書メモを一部ご紹介します。

以下のように、本の記載部分の抜粋とともに

「抽出した示唆」「実践したい行動」など自分で思考した内容を記載しておくと、

読書がインプットのみならずアウトプットの営みになるので非常に有意義です。

まとめ

以上、私が実践している読書メモ・ノートの書き方とともに、

使用しているツール類をご紹介してきました。

結論としては、以下のステップを踏むということでした。

【戦略コンサルの読書メモ・読書ノートの書き方】

①本を読みながら、記録しておきたい部分に目印をつける

②本を読み終わったら、目印を付けた部分を絞り込む

③絞り込んだ部分のみ、読書メモとして書き残す

あくまで私の実行している方法のご紹介であり、これが正解というわけではありません。

ぜひ、皆さんもご自身の読書メモ・ノートの書き方をお考えになり、

工夫して実行してみて下さい!

それではまたー!