「生命保険の入院保障を考えるときに、どれだけ見積もればいいかわからない」

「急に自分や家族が入院することになり、お金が足りるか不安…」

このように、入院費・治療費に関する不安を感じる方は多くいらっしゃると思います。

本エントリでは、私自身が2020年11月に緊急入院・手術を行った経験から、

入院費・治療費を安く抑える制度と、その申請方法をお伝えします。

ぜひ目を通して、お金を考える際の参考になさってください!

それでは順に解説していきます。

入院費・治療費を安く抑える方法

結論から先にお伝えすると、

日本国民ならだれでも入っている

(国民)健康保険を使うだけで、

ひと月あたり約9万円に抑えられます。

どんな検査をしても、手術をしても、ひと月に何日入院しても、9万円です。

…想像よりも簡単で、お安くないですか?

ちなみに私は民間の医療保険などには一切入っていませんし、

もちろん上記の金額にも考慮していません。

なぜこのようなことになるのか、順を追ってご説明します!

入院費・医療費を安く抑える、健康保険の各制度

高額な医療費を後から補填してくれる「①高額療養費制度」、

①の補填を実質先取りする「②限度額適用認定」が主です。

さらに一部の会社員さんは「③付加給付」の制度を使えます!

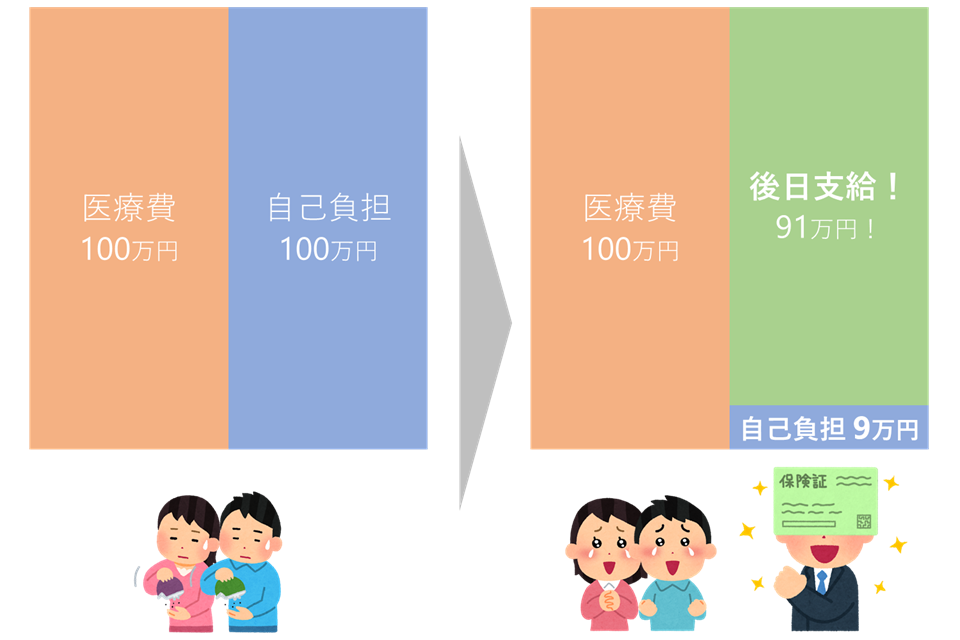

高額療養費制度について

高額療養費制度とはざっくり言うと

図にすると下のような形ですね。ありがとう(国民)健康保険マン!

(補足|ここでいう「医療費」とは、全医療費のうちの窓口負担額のことを指します!)

ひとつ注意すべきは、「後日支給」という点。健康保険によりますが2~3ヶ月かかります。

なのでこの制度だけでは、退院時などに高額の医療費を一時的に支払う必要があります。

そこで、この一時的に支払う金額をおさえる制度として次の「限度額適用認定」を使います。

厳密には、自己負担は年齢と収入により上下します。(高所得者は最大約25万円)

ここでは大半(約88%)の人が上限9万円に収まるので、そのように記載しています。

詳しくは、ご加入の国民健康保険のサイトや健康保険のサイトなどをご確認ください。

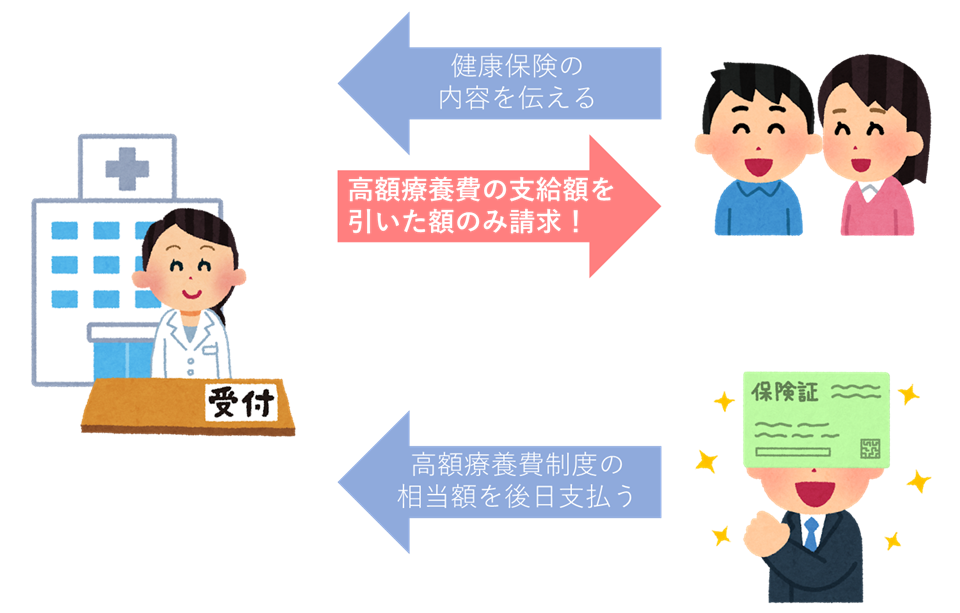

限度額適用認定について

限度額適用認定とはざっくり言うと

図にすると以下のような形ですね。頼もしいぜ(国民)健康保険マン!

最初に書いた、「一時的に必要だったお金は9万円」のカラクリはこの限度額適用認定です。

すごくすごく助かる制度なので、必ず覚えておいて活用しましょう!

本記事の趣旨に反しますが、あえて限度額適用認定を使わない利点もあります。

それは、高額な一時負担金もクレカ払いすれば、ポイントを得られるという点です。

貯蓄に余力があればできるかと思いますが、決しておすすめはしません。

付加給付制度について(会社員の一部の方向け)

既にご説明した高額療養費制度・限度額適用認定に加え、

一部の会社員(つまり一部の健康保険に加入中)の方は、付加給付制度を利用できます。

付加給付制度とはざっくり言うと、

単純に、高額療養費制度の強化版と思っていただければ大丈夫です!

また最初に書いた「後日給付の手当を引くと約2.5万円」のカラクリはこの限度額適用認定です。

こちらは限度額適用認定のような前払いを受ける仕組みはなく、支給には3か月程度かかります。

それでも覚えておいて十分に価値がある、本当にありがたい制度だと思います。

また、転職先の福利厚生をチェックする際にも有用です。ぜひ確認してみてください!

付加給付は「一部負担金払戻金」「療養費付加金」などと呼ばれる場合もあります。

制度の有無・給付額などは、ご加入の健康保険組合などにご確認ください。

【簡単】高額療養費制度などをうけるのに必要な手続き

「①高額療養費制度」と「②限度額適用認定」は

基本的に手続きが必要です。忘れずに行いましょう!

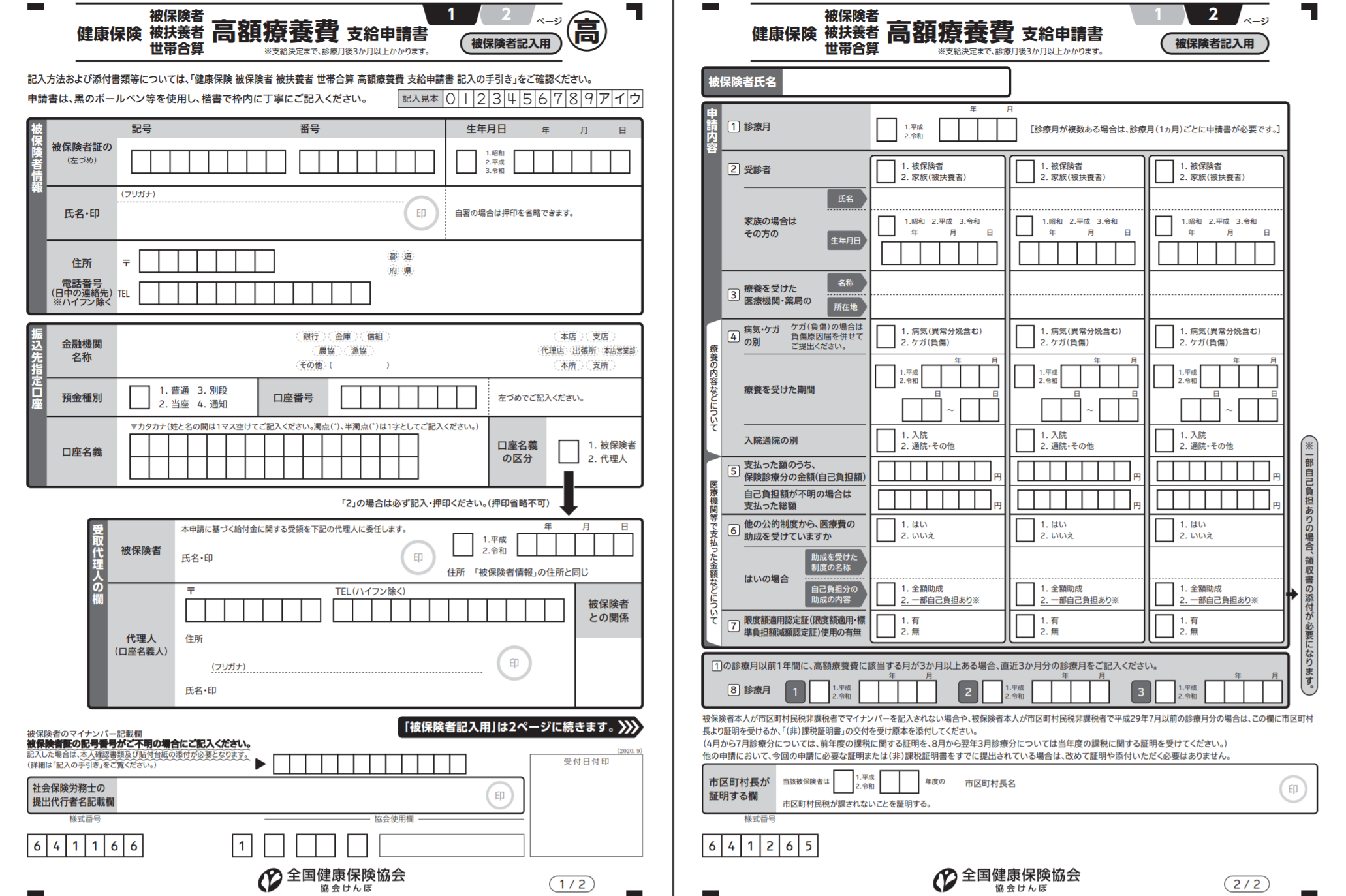

①高額療養費制度の手続き

手続きの概要

手続きの要否や方法はご加入の(国民)健康保険により異なりますので、各自ご確認ください。

…と書くのはあまりに冷たいので、代表的な手続き方法として

全国健康保険協会(協会けんぽ)での手続き方法をご紹介します!笑

(参考|全国健康保険協会. 「高額な医療費がかかったとき」)

協会けんぽの場合は、窓口または郵送での書類提出が必要です。

流れとしては、以下の3ステップがあります。

- かかか

1. 「健康保険高額療養費支給申請書」と「本人確認書類等」の2点を用意する

2. 加入している協会けんぽの支部(都道府県支部)窓口に直接または郵送で提出する

3. 3ヶ月程度あとに、自己負担上限との差額が支給されていることを確認する

申請書の実例

必要書類の中身を覗いてみましょう。

「健康保険高額療養費支給申請書」は、あなたの情報、振込先の情報、診療の内容を記入します。

一方、必要な「本人確認書類等」は支部ごとに異なるようですので、

こちらはご加入の支部にご確認ください…!(解説の力及ばずで申し訳ありません)

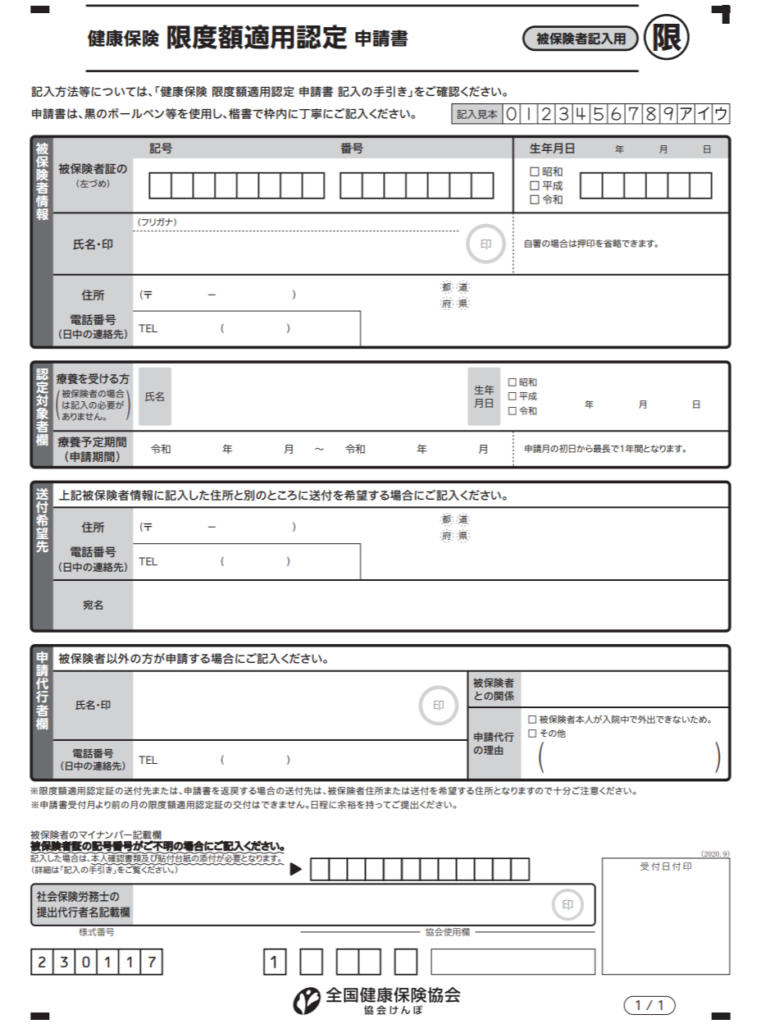

②限度額適用認定の手続き

手続きの概要

こちらの手続き方法も、協会けんぽを例にご紹介します。

流れとしては、以下の4ステップがあります!

1. 「限度額適用認定申請書」を、「本人確認書類等」とともに用意する

2. 加入している協会けんぽの支部(都道府県支部)窓口に直接または郵送で提出する

3. 協会けんぽから、限度額適用認定証が交付されるので受け取る

4. 限度額適用認定証を、受診・入院予定、または入院中の医療機関に提示する。

申請書の実例

必要書類の中身を覗いてみましょう。

「限度額適用認定申請書」は、あなたの情報、限度額適用認定証の送り先を記入します。

診療の情報を書かなくてよい分シンプルですね!

一方で必要書類は、保険証コピーなどの「被保険者番号の確認書類」と、

免許証コピーなどの「本人確認書類」の2点のようです。こちらもシンプルですね!

③付加給付の手続き

付加給付は、基本的に健康保険組合が算出し、受診から3か月程度で自動的に支給してくれます。

ありがたすぎますね、付加給付!!

健康保険の各種制度を使い、入院費・治療費を安くおさえよう

以上、(国民)健康保険を活用し、

入院費・治療費を安く抑える方法をご説明しました。

日本国民ならだれでも入っている

(国民)健康保険を使うだけで、

ひと月あたり約9万円に抑えられる。

ということでした。

この超お安い医療費を実現する

「①高額療養費制度」「②限度額適用認定」「③付加給付」の3つの制度、

ぜひ覚えて便利に使い倒してください!(使う機会が無いのが一番ですが!)

皆さんが考えるときの情報として、今回も有益であれば幸いです。

ではまたー!